社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へのきめ細かな支援の実施などが期待されています。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

社会保障 年金・労働・医療・福祉

- 年金の資格取得や確認、給付

- 雇用保険の資格取得や確認、給付

- ハローワークの事務

- 医療保険の保険料徴収

- 福祉分野の給付、生活保護など

税

- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

- 税務当局の内部事務など

災害対策

- 被災者生活再建支援金の支給

- 被災者台帳の作成事務など

このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます

社会保障・税番号制度に関するホームページが開設されています。

内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページを参照ください。

マイナンバー制度の仕組み

「個人番号(以下「マイナンバー」という。)」は、住民票を有する全ての人に12桁の番号が付番され、法人などには13桁の「法人番号」が付番されます。付番された番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ人の情報を結び付けて、相互に情報の活用を行います。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーの主な利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策などの限られた事務とされています。

また、市町村がマイナンバーを独自に利用する場合には、社会保障・税・災害対策に類する事務であり、条例に定めることが必要とされています。

個人情報保護

マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って、情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。

また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価の義務付け、罰則の強化などの保護措置が実施されます。

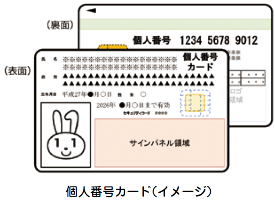

個人番号カード

希望者に「個人番号カード」を交付します。個人番号カードは身分証明書としての利用や個人番号を確認する場などで利用されます。個人番号カードと個人番号カードに搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」などが記録されます。

ただし、所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、個人番号カードには記録されません。

マイナンバーに関するお問合せについて

特定個人情報保護評価制度

独自利用事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、マイナンバーを独自に利用するため、番号利用法第9条第2項に基づく条例を定めています。

番号法第9条第2項の条例で定める事務の情報連携に係る届出事項について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出書の公表状況はこちらからご覧ください。

デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度ホームページへのリンク

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問合せ

総務部 行政改革推進課

業務内容:地域経営システム、行政改革、組織管理などに関すること

〒471-8501

愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()

電話番号:0565-34-6652 ファクス番号:0565-34-6815

お問合せは専用フォームをご利用ください。