広報とよた2023年9月号 特集1 -関東大震災から100年-大切な命を守るため、日頃の備えを万全に

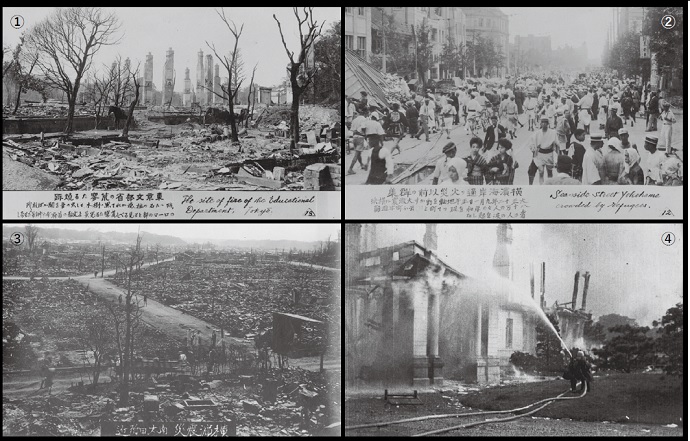

今から100年前の9月1日、関東大震災が発生しました。東京都では震度6を観測し、関東を中心とした被害規模や社会経済的なインパクトは極めて大きかったと言えます。

突然起こる大地震。自分と大切な人の命を守るため、日頃の備えを万全にしましょう。

| 関東大震災 | 阪神・淡路大震災 | 東日本大震災 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 発生が昼食準備時間であり火災の被害が甚大 | ライフラインの寸断や家屋の倒壊の被害が甚大 | 津波による被害が甚大 |

| 発生日時 | 1923年9月1日 午前11時58分 | 1995年1月17日 午前5時46分 | 2011年3月11日 午後2時46分 |

| 地震規模 | マグニチュード7.9 | マグニチュード7.3 | マグニチュード9.0 |

| 死者・行方不明者数 | 約10万5,000人 | 約5,500人 | 約1万8,000人 |

| 全壊・全焼住家数 | 約29万棟 | 約11万棟 | 約12万棟 |

本市でも「南海トラフ地震」と呼ばれる大地震がいつ発生してもおかしくありません。最大震度が6強で、建物やライフラインの被害が甚大になると想定されます。また、沿岸部の津波被害が深刻となり、本市への人材や資機材の応援が不足し、復旧作業が遅れると予想されます。

あなたは「備蓄」していますか

東日本大震災の避難経験を踏まえ、ここでも備蓄しています

私は当時、宮城県石巻市に住んでいて在宅避難をしました。農家なのでたまたま農作物の蓄えがあったり、近所に井戸があって水を利用させてもらったりして避難生活を何とか乗り越えられましたが、それがなかったらと思うと恐ろしいです。備蓄の大切さを痛感しました。今は豊田市に住んでいますが、水は2リットルのペットボトル30本を家に、6本を車に置いています。また、レトルト食品などの食料品はもちろん、水が使えない状況に備え、紙皿やラップも数多く保管しています。そして、停電すると冷蔵庫も使えません。冷凍していた物を食べる際に便利だったのがカセットコンロ。特に準備しておいてよかったと感じた物です。

食料品も備品も揃えています!

数年前、子どもが通うこども園で掲示されていた豊田市のハザードマップを見ました。なんと私の家の地域が赤色(予想震度6強、液状化危険度が極めて高い)に。地震が今来たらという不安と恐怖から、備えをしようと決めました。非常用持出袋に始まり、携帯トイレ、寝袋、エアーベッドなどを買い揃えています。食料品や飲料水は買いためて、時折賞味期限を確認しては消費、購入を繰り返しています。子どもと一緒においしく楽しく備蓄しています。

日常食を備蓄食品に!

皆さんが備蓄と聞いて思い浮かべるのは非常食ではないでしょうか。そして「普段食べないものを買うのは気が進まない」「おいしくなさそう」と思って非常食の備蓄を先延ばしにしていませんか。そこで、日常食を備蓄しながら消費する「ローリングストック」という方法を紹介します。

ローリングストック

日常食を多めに買い置きし、消費した分を買い足すことで、常に一定量が備蓄されている状態を保つ方法

ポイント!日常で買っているものなので、様々な利点があります。

- 費用や時間の面で、普段の買い物の範囲でできる

- 買い置きのスペースを少し増やすだけで済む

- なじみのあるもの、好みの味で揃えられる

最低3日~1週間分×人数分備蓄しましょう!

こんな物も必要です!

持病のある人、高齢者…常備薬、主治医連絡先を書いたもの、お薬手帳、入れ歯洗浄剤など

乳幼児がいる家族…離乳食、粉ミルク、授乳用ケープ、紙おむつ、おしりふきなど

非常食やその他備蓄必需品を揃えた防災コーナーを設置しているスーパーがあります。日常の買い物ついでにチェックしましょう。

もしものときの「避難」のこと

避難経路を確保!家具の固定

- 落下しやすいものをなるべく置かない 寝室や子ども部屋は特に安全に!

- 窓や家具に使われているガラスに飛散防止対策をする

- 倒れても避難経路を確保できるような家具の配置にする

高齢者世帯等を対象に、家具固定物品の支給や貸出を行っています。詳細は、自主防災会や防災対策課にお問い合わせください。

避難先は、避難所だけではない!分散避難の考え

地震が発生したとき、本市は、災害リスクに応じて「緊急避難場所(避難所)」を開設します。しかし、避難所に向かう方がかえって危険となる場合は、そこに避難する必要はありません。状況に応じ、適切に避難できるよう、他の避難先の選択肢も考えておきましょう。

東日本大震災の避難経験者 高橋さんの話

震災発生時、私の家は災害リスクが低かったので在宅避難を選択しましたが、私の友達は避難指示を受け、避難所に移動しました。しかし一番近くの避難所は人であふれかえり、友達は他の避難所を探したそうです。皆さんも避難所を2つ以上把握しておいた方がよいと思います。

また、車中泊を選択した友達もいました。1人で1週間ほど車の中にいたそうです。体のあちこちが痛くて辛かったようですが、たくさんの情報をカーナビで見たテレビニュースから得ていたのは、安心感につながっていいなと感じました。だから私は、いつか車中泊をしなければならない事態に備え、よく車のガソリンを満タンにしています。

在宅避難、親戚・知人宅への避難

自宅付近の災害リスクが低い場合は、自宅で安全を確保しましょう。

また、親戚・知人宅の方が災害リスクが低い場合は、そちらに避難しましょう。

車中泊避難

近年、車中泊避難を選択する人が増えています。平成28年熊本地震のときには、6、7割の人が車中泊避難をしたと言われています。

メリット!

- 建物倒壊から身を守れる

- プライバシーを守れる

- 密を避け感染症対策ができる

注意!

- エンジンをかけっぱなしにしない

⇒一酸化炭素中毒に陥らないよう、寒いときに使う服や断熱材などの準備をしましょう - 長い時間、同じ姿勢をとり続けない

⇒エコノミークラス症候群(注釈)を発症しないよう、座席を水平にし、体を動かす空間を確保しましょう

(注釈)窮屈な場所に長い時間同じ姿勢でいることで、血の流れが悪くなり、血管に血の塊ができて肺の血管を詰まらせてしまう病気

あなたの木造住宅の耐震性は大丈夫?

阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による人的被害が甚大でした。倒壊したがれきが道を塞いで避難や救助の妨げとなり、被害が拡大しました。また、昭和56年以前の建築基準法の旧耐震基準により建築された住宅の約64パーセントが大きな被害を受けた(昭和57年以降に建築された住宅は約23%)ことから、特に昭和56年以前の住宅の耐震化が重要です。

あなたの木造住宅は大丈夫?カンタン耐震チェック!

木造住宅で、以下の10項目のうち3つ以上当てはまる場合は、耐震診断員や設計した建築士などにご相談ください。

□1 建てたのが昭和56年5月以前

□2 床下(床上)浸水・火災・車の突入事故・大地震・崩落などの災害に遭遇した

□3 建築確認などの必要な手続きを省略して増築した

□4 老朽化している。腐ったり白蟻の被害があったりして不都合が生じている

□5 平面がLの字・Tの字など複雑になっている

□6 一辺が4メートル以上の吹抜がある

□7 2階外壁の直下に1階の内壁または外壁がない

□8 1階外壁の東西南北各面の内、壁がほとんどない面がある

□9 屋根材が和瓦・洋瓦など比較的重いもので、1階に壁が少ない

□10 基礎が石、コンクリートブロック、鉄筋が入っていないコンクリートで作られている

出典 「誰でもできるわが家の耐震診断」 国土交通省住宅局

補助制度があります

昭和56年5月以前に建築された木造住宅について、耐震診断や耐震改修工事などの費用補助があります。

| 耐震診断 | 無料 | 耐震改修 | 最大100万円 |

|---|---|---|---|

| 耐震シェルター・防災ベッド購入設置 | 最大30万円 | 除却(注釈) | 最大20万円 |

(注釈)耐震性がないという診断を受け、住宅を取り壊すことにした場合

補助制度を利用した場合、費用はどのくらいになる?

以下は、補助制度を利用して耐震改修などをした3事例です。

| 建築年 | 構造階数 | 延床面積 | 方法 | 費用額(内補助金額) | 自己負担額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 昭和52年 | 木造2階 | 130平方メートル | 耐震改修工事 | 152万円(内100万円) | 52万円 |

| 昭和45年 | 木造平屋 | 80平方メートル | 耐震改修工事 | 141万円(内100万円) | 41万円 |

| 昭和37年 | 木造平屋 | 82平方メートル | シェルター設置 | 38万円(内30万円) | 8万円 |

費用や工事方法などを耐震診断員に相談できます。まずは建築相談課にご連絡ください。

問合せ…建築相談課(電話番号:0565-34-6649、ファクス番号:0565-34-6948、Eメール:keikan@city.toyota.aichi.jp)

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問合せ

地域活躍部 防災対策課

業務内容:地域防災計画、防災思想の普及、災害対策本部などに関すること

〒471-8501

愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()

電話番号:0565-34-6750 ファクス番号:0565-34-6048

お問合せは専用フォームをご利用ください。