特集2 今はじめよう 水害への備え

特集

今はじめよう

水害への備え

近年、気候変動の影響により集中豪雨の発生頻度が高まっています。 特に、10月頃までは“出水期”と呼ばれ、集中豪雨や台風による水害が発生しやすい時期です。 いざという時のために今、水害への備えを始めましょう。

忘れてはいけない まちを襲った豪雨

平成12年9月に起きた東海豪雨では、東海地方を記録的な集中豪雨が襲いました。市内においても河川の氾濫や土砂崩れによる大きな被害を受けました。

落橋した富国橋

冠水した国道155号

東海豪雨からの25年間で取り組んできた まちの備え

東海豪雨を経験し、私たちのまちは水害への備えを少しずつ強化してきました。市の中心部を流れる安永川では、大雨による被害を軽減するため、トンネルの整備や川幅の拡張といった改修工事を実施しました。また、矢作川では川幅が狭くなっている「鵜の首狭窄部」の河道拡幅に向け、国土交通省が主体となり整備を進めています。山間部では、森林が持つ「土砂災害の防止」や「水源のかん養」などの働きを活かすために、市内森林の約57%を占める人工林の間伐を行い、根がしっかり張った災害にも強い健全な森へと育てています。今後も、引き続き安全・安心なまちづくりを進めていきます。

今日からできる 一人ひとりの備え

いざという時に自分自身や家族の命を守るために、今日からできる備えを始めましょう。

1 ハザードマップを確認

市が発行する「洪水ハザードマップ」には、浸水の恐れのある場所や避難方法、避難場所などが示されています。自宅や通勤、通学路の水害リスクを、事前に確認しておきましょう。

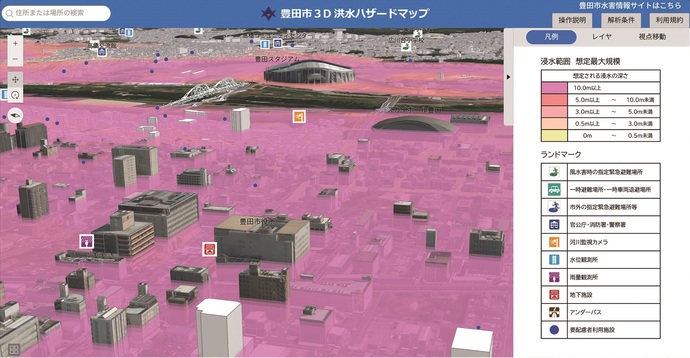

<公開中>豊田市3D洪水ハザードマップ

スマートフォンやパソコンで、河川氾濫時に想定される浸水の深さを立体的に確認できます。避難の判断にも役立つので、 是非ご確認ください。

3D洪水ハザードマップのイメージ

2 避難するタイミングを確認

市は、災害時に「警戒レベル1~5」でとるべき避難行動をお知らせします。 例えば、大雨で洪水警報や氾濫危険情報などが発令された場合は「警戒レベル3」となり、高齢者や乳幼児などは避難を始める目安です。いざという時に適切な行動をとるために、平常時から避難するタイミングを確認しておきましょう。

3 緊急メールとよたの受信設定

災害時の避難情報や警報などは、「緊急メールとよた」で受け取ることができます。まだ登録をしていない人は、登録をお願いします。

4 マイ・タイムラインの作成

避難のタイミングや行動を事前に考えておく自分専用の防災行動計画です。 「いつ・どこに・どうやって避難するか」を家族で話し合っておきましょう。

気象防災アドバイザーに聞く!水害への備え方

教えてくれたのは…豊田市気象防災アドバイザー早川 和広さん

本市の地形や地理に特化した気象状況の分析と助言をいただいています。

近年は局地的な豪雨が増え、中・小河川の急な増水や道路の冠水など水害のリスクが高まっています。まずは、自宅周辺の水害リスクをハザードマップで確認し、安全な避難経路を把握しておきましょう。避難の判断に迷うときは、気象庁の早期注意情報や雨雲レーダーを活用するのがおすすめです。雨が強まる前の時間帯で明るいうちの避難を心がけましょう。突然の大雨で外出が危険な場合は、無理に避難せず、家の2階などへの緊急避難が有効です。