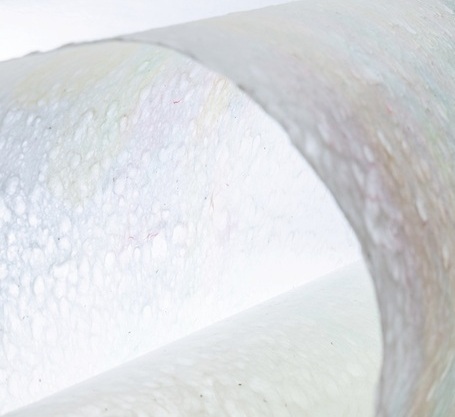

特集 美しい、小原の和紙。

特集

美しい、小原の和紙。

豊田小原和紙(以下、小原和紙)は、伝統的な技法で一枚一枚丁寧に作られています。

その紙漉きの技術は、室町時代に伝えられたといわれ、小原和紙工芸という美術工芸として現在も大切に受け継がれています。

今号の特集では、次代へと受け継がれながら、自然の質感を生かし、独自の美を創り出す小原和紙の魅力に迫ります。

様々な表現方法で

近年、様々な創作に用いられ、ますます広がりを見せている小原和紙。

絵画はもちろん装飾品や雑貨など、和紙ならではの繊細な美しさと温もりを活かした作品が展開されています。

下写真

(1)加納登茂美 作「イリュミナシオン」

(2)仲宗根奈美 作「FRILL」(ヘッドドレス)

(3)和紙工芸体験館「まんまるライト」

(4)浦野友理 作 とよた張り子( a「ハイブリッドいのしし」 b「ウマノカブ」 c「招き猫と五平餅」)

小原和紙の魅力を語る

小原和紙工芸や伝統的な手漉き技法。

その技術は、作り手の手から手へ大切に受け継がれながら、進化を続けています。

小原和紙に魅了され、革新的な作品を作るお二人にお話を伺いました。

小原和紙工房 蓬莱館

加藤 英治さん

小原和紙工芸の新しい技術向上と表現方法を模索しながら、アート作品やインテリアの創作活動に励む。

唯一無二の価値を提供したい

小原に生まれ、幼い頃から和紙に親しんできました。

高校進学後はしばらく和紙から離れていましたが、大学在学中の帰省時に、たまたまご縁があって山内一生先生の工房をお手伝いさせていただくことになりました。

「和紙づくりが好き」という当時の気持ちを思い出しました。

それがこの世界に入るきっかけでしたね。

和紙の魅力は、光の当たり方によって表情を変えるところだと感じています。

その魅力を活かした、人々にとって何か価値のあるものを提供できないかと創作活動を続けてきました。

色々と模索しながら、ランプシェードや屏風など生活の身近にあるものに行きつきました。

大量生産ではない唯一無二のものとして、デザインには細かくこだわっています。

自分の作品を通して、小原和紙の認知度を広めるため、数年前から異業種交流会に参加し、様々な業界の人たちと意見交換をする機会を大切にしています。

昔は、作家自身が宣伝することはほとんどなかったんですけどね。

そこで出会った人たちと仕事をさせていただくこともあり、美術工芸作品としての小原和紙の繊細で美しい魅力が、多くの人の目に触れる機会をこれからどんどん増やしていけたらと考えています。

小原和紙のふるさと 和紙工芸体験館

難波 沙帆さん

市内小・中学校(一部を除く)と特別支援学校の卒業証書の紙漉きや自身の創作活動に励む。

紙漉きは、結果が目に見えて分かるのが楽しい

小原和紙との出会いは、和紙工芸体験館での紙漉き体験でした。

デザイン科の高校に通っていたこともあり、授業で紙に触れることが多く、次第に和紙にも興味を持つようになりました。

実際に体験してみると、他の産地にはない独特の技法や絵漉きが面白くて。

高校卒業後に和紙工芸体験館の職に就くことにしました。

主な業務は、卒業証書用の紙を漉くことです。

業務に就くまでには、この地域の伝統的な手漉き技法を習得することが必須で、先輩に認めてもらうまでに半年かかりました。

1日に40枚程紙を漉いていますが、一枚一枚同じ厚さに仕上げなければいけないところが難しいです。

作業工程は同じでも、材料の状態や気温などにより毎回違う動きが求められます。

漉いた紙には作り手の気持ちが質感となって現れるので、そこが面白いなと感じています。

紙漉きを始めて5年目になります。

目指す道のりはまだまだ長いですが、先輩方の漉き方を見て、これからも学び続けていきます。

また、ここ数年は創作活動にも力を入れています。

作品のテーマは、小原の自然からインスピレーションを受けることが多いです。

小原和紙に魅了されて小原に移住し、このまちのことをとても気に入っています。

今後も様々なことに挑戦し、小原和紙のこれからを担っていきたいです。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問合せ

豊田市役所

〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地

電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-2221